Peut-on être missionnaire aujourd’hui?

Stéphane Vermette

- Foi - Pluralité religieuse

- Mission

- Pasteur-Prêtre

- podcast

- Religion(s)

- Spiritualité

Est-il possible d’envisager d’être missionnaire après plusieurs siècles de pratiques qui ont entraîné un lourd héritage?

Est-on obligé de tout quitter pour un pays pauvre et lointain? Est-ce que le missionnariat est nécessairement une histoire de conversion? Dans cet épisode, Joan et Stéphane réfléchissent sur l’inconfort associé au mot « mission » de nos jours et expliquent la différence entre la mission de l’Église et la mission de Dieu.

Table des matières

Transcription:

Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui aborde la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, peut-on être missionnaire aujourd’hui? Bonjour Stéphane. Bonjour Joan. Bonjour à toutes les personnes qui sont à l’écoute. C’est un plaisir de reprendre.

Les missionnaires en Alsace au début du XXe siècle

Alors, nos auditeurs et auditrices ne le savent pas parce qu’on avait bien enregistré à l’avance, mais c’est vrai qu’on a fait une petite pause puisque, justement, je suis partie de nouveau un petit peu sur le terrain, Maroc, Togo, Bénin, et donc on avait un peu planifié, eh bien, nos enregistrements pour qu’il n’y ait justement pas de coupure.

Quand je pense au mot mission, ben tu sais qu’en fait, ça me renvoie à moi petite. J’avais 5-6 ans, dans la campagne alsacienne à Herrlisheim. Essaye de dire Herlissheim ! Non !

Avec ma grand-mère, que j’appelais Mamie Yaya, que tout le monde appelait dans le village Malène, parce qu’elle s’appelle Madeleine qui me racontait, avec toujours de l’émerveillement dans la voix et dans les yeux, ce qui avait sauvé son enfance et sa jeunesse.

Et tu sais ce qui avait sauvé son enfance et sa jeunesse? C’était les missionnaires qui étaient venus de Suisse alémanique après la Première Guerre mondiale pour rendre service, pour se tenir près de ce village qui avait souffert, et puis pour s’occuper des enfants et des jeunes.

Et elle me racontait toujours, tu sais Joan, la première fois que j’ai eu le droit de jouer au ballon avec des garçons, c’est parce qu’il y avait le couple de pasteurs missionnaires qui étaient là et donc nos parents avaient confiance et ils nous laissaient avec eux et on avait même le droit d’aller promener, comme elle disait, on allait promener dans la forêt avec le couple pastoral et on parlait le patois alémanique et on se comprenait.

Et donc c’est intéressant parce que ça, c’est ma première relation à la mission. C’est le fait que quand une partie de l’Église est éprouvée quelque part, il y a une autre partie de l’Église qui va mieux, qui vient et qui porte secours. Et que c’est une question tout simplement de solidarité.

Alors, on n’est pas obligé de se rendre service qu’à l’intérieur de l’Église, mais mon anecdote, elle parle de ça. Et on n’est pas obligé de se rendre service qu’à l’intérieur de la même ethnie ou du même pays.

Et puis il y a un siècle, il y a une petite fille, une petite Malène, qui quelque part dans son village alsacien, a eu une enfance un peu moins misérable ou un peu moins triste parce qu’il y a un couple de missionnaires qui s’est dit « Allez, on va aller les aider après-guerre ».

Les missionnaires en Afrique et en Amérique du Sud

C’est vrai qu’il y a beaucoup de, je dirais presque de folklore autour de ces récits missionnaires. Je pense à mon père qui, s’il était toujours vivant, avait 91 ans, donc ça se situe un peu dans l’époque.

Moi, dans ma jeunesse, c’était un peu autre chose. C’était des prêtres catholiques romains qui revenaient au village de leur endroit de mission en Amérique latine, par exemple, pour récolter des fonds, et qui revenaient avec un enfant pour que ce soit plus attendrissant.

Tout ça pour dire qu’il y a une espèce d’idée d’aller aider les gens outre-mer. La mission, c’est là-bas, c’est l’Afrique, c’est l’Amérique latine, c’est la Chine.

Donc, une espèce de point de vue un peu colonial. Il y a un autre bagage quand même qui vient avec juste le mot missionnaire ou missionariat. Oui, et on ne peut pas faire comme si ce bagage n’était pas là.

Le mission d’outre-mer

Moi, je parle d’héritage. Et d’ailleurs, j’étais toute surprise quand j’ai commencé à travailler dans la mission. Donc moi, j’ai servi au sein de la Centrale de littérature chrétienne francophone de 2012 à finalement 2022.

Et l’une des premières réunions que j’ai fait à la CLCF, quelqu’un a parlé de l’outre-mer. Mais moi, j’étais là, outre-mer ? Mais attends, on a des DOM-TOM. Qu’est-ce qu’il y a? On a des projets en Guadeloupe? J’étais complètement perdue!

Et puis à un moment donné, j’ai demandé un point d’éclaircissement, puis en gros, j’ai compris que ça voulait dire l’Afrique. Tellement en fait, il y a tout un vocabulaire un peu désuet dont on a besoin de prendre conscience pour utiliser aussi un autre vocabulaire.

Et puis après, évidemment, je me suis renseignée, j’ai lu, j’ai lu beaucoup de missiologie, c’est l’une de mes passions, la missiologie. Et tiens-toi bien Stéphane, qu’en fait, malgré mes longues études de théologie, je n’ai jamais suivi pendant le cursus obligatoire un seul cours de missiologie.

Et ça, c’est quelque chose qui m’a toujours fascinée. Comment est-ce qu’on peut passer à côté de cet héritage-là ? Et donc, plus tard, quand moi-même j’étais engagée dans la mission, dans le travail, de partenariat et de coopération issus de l’ancien monde missionnaire, j’ai découvert le concept de Missio Dei. Alors, missio Dei, c’est la mission de Dieu.

Et en fait, j’aime beaucoup le fait de se rappeler qu’à partir du moment où il y a une révélation de la parole, et bien sûr de la mission de Jésus sur terre, c’est là qu’est né l’esprit missionnaire. Et l’esprit missionnaire englobe l’Église, mais ne part pas de l’Église.

En fait, l’Église fait partie de la mission, de notre mission, qui est la mission d’annoncer l’Évangile. Et ce petit changement de perspective, ce petit pas de côté, nous permet d’inclure des tas de choses dans la mission, et de lui redonner finalement ses lettres de noblesse.

Le lourd passé de l’esprit missionnaire

Tu mentionnes que tu n’as pas eu de formation au niveau de la mission durant ton cursus, la même chose pour moi, parce que la mission dans mon Église s’est associée à l’horrible expérience avec les Autochtones. J’en ai parlé à plusieurs occasions, comment l’Église a participé à un génocide culturel.

Et donc, on a tout évacué en même temps. Justement, ce que tu parles de Moltmann, la mission de Dieu, on n’en parle presque pas. On recommence sur le bout des orteils en en parlant.

Et je pense qu’il n’y a rien de mal à partager notre message. Il n’y a rien de mal à agir au nom du Christ, au nom de Dieu, au nom de l’Esprit dans notre monde pour essayer de transformer notre monde en faire un meilleur monde. Mais on a encore beaucoup de difficultés à faire cette distinction-là.

Comme que tu parles, ce n’est pas la mission de l’Église, c’est la mission de Dieu. Et c’est l’Église de Dieu, ce n’est pas notre Église. Tout ce renversement conceptuel, c’est encore très difficile pour plusieurs. Oui, parce que finalement, il n’y a pas d’Église sans mission.

Parce qu’en fait, Jésus n’est pas venu instaurer une église avec des règlements et avec des ordinations et avec des liturgies et avec des commissions de vérification de plein de choses. Non! Jésus est venu pour annoncer l’Évangile.

Repenser le concept de mission

Et après, pour des raisons pratiques, administratives, structurelles, on a mis en place des institutions qui sont là pour servir cette mission, qui ne sont pas là ni pour l’empêcher, ni pour la recadrer, ni pour la faire mourir, non. Enfin, on peut le faire, bien sûr, mais ça germera ailleurs, en fait.

Et d’ailleurs, cette mission, elle est constamment réinventée. C’est la raison pour laquelle moi, je fais partie des gens qui tiennent au terme mission. Parce que, en gardant dans mon vocabulaire mission, en disant que je me sens en mission, que je suis missionnaire à ma façon, et bien finalement, je permets aux gens d’avoir une autre perspective sur ce qu’est la mission et une missionnaire.

Une missionnaire, elle peut porter des baskets, elle peut dire de temps en temps « what the fuck », elle peut parler aux jeunes, elle peut aimer faire du travail jeunesse. C’est ça l’idée en fait, l’idée c’est si j’abandonne complètement ce terme pour en prendre un autre, et on en prend des nouveaux maintenant, je ne permets pas de le renouveler non plus. Et donc c’est là un peu ma ligne de crête.

Mais cette ligne de crête ne doit pas empêcher de réfléchir et de reconnaître nos erreurs du passé et de se dire qu’est-ce qu’on fait ensemble avec cet héritage. Et ça, j’avais donné une conférence lors de la Nuit des thèses de protestants en fête à Strasbourg en 2017. Petit placement de produit.

C’est l’héritage commun. Cet héritage commun, lequel est-il? Et s’il est commun, ça veut dire qu’il est autant à moi que par exemple aux Églises africaines. Il ne m’appartient pas cet héritage. Mais on ne peut pas dire non plus qu’on les laisse tout seuls.

On ne peut pas dire que ce n’est plus notre problème. Ça reste notre responsabilité que de réfléchir ensemble à cet héritage.

Et prendre ces responsabilités aujourd’hui, ça veut dire aussi ne pas se désengager toujours massivement de tous les projets qu’on a initiés avec nos paramètres de laisser au moins aux gens le temps de trouver leur financement, leur fonctionnement, leur dynamique.

Si on se désengage trop vite ou si on dit écoutez voilà maintenant vous êtes grand, alors ça c’est du bon maternalisme postcolonial, maintenant vous êtes grand, débrouillez-vous avec vos projets, nous aussi on a des pauvres chez nous, ça ne fait aucun sens, on a toujours eu des pauvres chez nous et pourtant on est allé implanter des projets là-bas.

Donc qu’est-ce qui nous a motivés à l’époque? Si ce qui nous a motivés c’est du white savourism, le truc d’être des blancs sauveurs, il ne faut pas non plus maintenant prendre la posture d’être les blancs donneurs de leçons sur comme quoi vous devez être autonomes. Ça n’a aucun sens, c’est exactement le même écueil.

L’idée, c’est que normalement, on y est allé pour dire si le corps de l’Église souffre dans un endroit, une autre partie du corps de l’Église vient aider. Et nous, quand on souffrira, on sait que vous viendrez nous aider. Si c’est ça la dynamique, alors elle reste d’actualité.

Aller au-delà des résultats quantitatifs

J’aime bien l’idée qu’il faut se réapproprier de termes-là. Ça ne veut pas dire parce que, historiquement, telle ou telle Église a une approche très coloniale que l’on ne peut pas, nous, trouver notre voix dans ce monde-là qui est la mission.

On peut retourner à l’Évangile, la fin de Matthieu, le grand envoi, de faire des disciples par la terre. Comme tu disais, Joan, ce n’est pas convertisser le plus de gens possible à ma religion, non, prêcher, propager la bonne nouvelle et c’est peut-être ça, moi, que je trouve qu’on a de la difficulté, en tout cas en Amérique du Nord, de s’extirper, c’est cette question de résultats, de performances au niveau de l’émission. Combien de gens a-t-on converti? Est-ce que c’est ça vraiment la mission? Non.

Une anecdote, j’avais lu un texte, On parlait de Mère Thérèsa qui était en Inde avec sa mission, et c’était un groupe évangélique américain qui disait, nous on sert plus de repas, on accueille plus de démunis que Mère Thérèsa, on est plus efficace qu’à Mère Thérèsa. Est-ce que c’est ça vraiment le but de la mission? Est-ce que c’est de mettre des nombres?

Parce que ce qu’on entend, au Québec, au Canada. C’est-à-dire, on a envoyé des missionnaires convertir les gens pendant des décennies. Là, ils vont nous envoyer des gens ici pour convertir les gens ici. Donc, il faut qu’il y ait plus d’âmes de convertis pour remplir les églises.

Mais il n’y a pas de réflexion sur qu’est-ce que notre foi nous appelle à faire ici, là-bas, de sortir de cette idée paternaliste de dire la mission c’est répondre à l’appel de Dieu dans notre contexte ou dans un autre contexte. Peu importe, à la limite, si c’est un pays riche, si c’est un pays pauvre, il y a toujours moyen de faire, entre guillemets, de la mission dans son contexte.

Les effets pervers de la mission retour

Ça, tu vois, je trouve que c’est très intéressant que tu parles de cette notion de mission retour, parce qu’à la fois elle me plaît beaucoup, c’est-à-dire de dire bon ben maintenant c’est nous qui souffrons, pas parce qu’on n’a plus assez de monde.

Parce qu’en fait il y a toujours plein de monde qui voudrait faire des choses dans l’église, mais parce que nos façons de parler aux gens et de leur proposer des choses ont besoin d’être travaillées collectivement, mais c’est parce qu’on a justement besoin d’idées fraîches, on a besoin d’idées nouvelles, de nouvelles perspectives, et dans ce sens-là la mission retour fait tout son sens.

Et puis après, il y a des choses qui relèvent de l’humain. Une fois que tu as fait venir un collègue ou une collègue d’un coin du monde où c’est pas tout facile et qu’il a connu un autre contexte, la possibilité de, je dis n’importe quoi, mais de soigner ses dents ou de faire des vacances au ski, et qu’après, au bout de 2-3 ans, tu lui dis merci beaucoup, merci, c’était bien tout ce que tu as apporté, tu peux t’en retourner chez toi.

Qu’est-ce qu’on est en train d’envoyer comme message là? Est-ce qu’on n’est pas, une fois de plus, en train de reproduire un modèle d’exploitation? Voilà, on avait besoin de toi, on avait besoin de tes compétences, tu peux retourner chez toi.

Nous, quand je dis nous, je parle des Occidentaux, quand on est allé là-bas, on perdait beaucoup de notre qualité de vie et rentrer chez nous, ça voulait dire retrouver une qualité de vie.

En tout cas matérielle, parce qu’après il y a le spirituel et le relationnel qui peut être aussi tout à fait différent dans certains contextes. Il faut faire très attention à ces notions de mission retour parce qu’il ne faut pas non plus qu’elles soient trop pleines d’idéalisme et de paternalisme.

Il faut qu’elles réfléchissent beaucoup plus la systémie de tout ce que ça implique pour ceux et celles qui quittent leur milieu d’origine et qui vont revenir profondément bouleversées et changées.

Et ça c’est dans les deux sens. Mais dans un sens, quand tu reviens en Europe, tu reviens vers une qualité de vie matérielle, Et dans l’autre sens, tu retournes souvent vers des difficultés, des coupures d’électricité, ne serait-ce que pour parler de ça, on peut s’en tenir à ça.

Et c’est là que ce n’est pas toujours très juste cette notion de mission-retour. C’est un peu comme les prêtres catholiques, on les fait venir en masse d’Afrique. En fait, c’est cynique, dans l’espoir que ça provoque un renouveau dans nos églises et qu’il y ait de nouveau des prêtres blancs, ce qui permettra de ne plus faire appel aux prêtres noirs. Tout ça n’est pas juste. Tout ça n’est pas bien ajusté.

Et ça montre bien qu’on doit réfléchir en profondeur à ce qu’est la mission. C’est quelque chose sur quoi je ne peux pas avoir de pouvoir. C’est quelque chose avec quoi je me vais, je marche et je me laisse porter. Et c’est en ça que je serai missionnaire.

Et ce n’est pas en reproduisant tes systèmes de pouvoir où j’utilise l’autre qui vient avec sa bonne volonté, sa fraîcheur, parce qu’il vient d’un environnement où être chrétien ou chrétienne c’est synonyme de joie, de nombre, de projet, et pas synonyme de tristesse, parce que les bancs seraient vides dans l’église, ce qui n’est pas mon cas, grâce à Dieu, mais dont on parle beaucoup trop autour de moi.

Identifier nos terrains de mission

Je crois que cette idée de mission, de projet missionnaire devrait toujours commencer par un processus de discernement. Quelles sont nos ressources, et pas nécessairement financières. Les personnes, le contexte dans lequel nous évoluons, où notre paroi s’est située, est-ce que nous sommes dans un coin d’une ville cossue, est-ce que nous sommes dans un quartier un peu plus délabré, est-ce que nous sommes à la campagne? Quel est notre appel? Quel est l’appel de Dieu?

Parce que parfois, notre appel et l’appel de Dieu, c’est pas synonyme. Et d’essayer de voir qu’est-ce qu’on peut faire. Et oui, aller outre-mer, c’est bien. Oui, envoyer des ressources outre-mer, c’est bien aussi s’impliquer dans son milieu directement, à petite échelle, c’est aussi un travail missionnaire tellement important. Et ce n’est pas pour dénigrer ce qui se passe ailleurs, mais des besoins, il y en a partout.

Malheureusement, il n’y a plus de besoins que ce qu’on est capable de faire. Malheureusement, il faut choisir et choisir de travailler autour de soi, de reconnaître que, je ne sais pas, moi, je pense à une paroisse de Montréal, de l’Église Unie du Canada, qui est située dans le quartier où il y a les prostituées, les sans-abri et tout ça. C’est là le terrain de mission.

Et pas nécessairement pour sauver ces gens-là, les convertir, les amener dans les bancs d’église le dimanche matin comme un beau film hollywoodien. Mais plutôt un ministère de présence, un ministère d’écoute pour les sans-abri, c’est de la mission.

Ce n’est pas spectaculaire, ça ne fait pas nécessairement les journaux du soir, mais c’est d’agir au nom de nos valeurs, au nom de Dieu, c’est de suivre le message de Dieu.

La mission comme occasion de rencontre

Effectivement, prostitution et mission, est-ce compatible? Drogue et mission, est-ce compatible? Parler des questions de genre et mission, parler de corruption, parler de l’impact du colonialisme, en fait tout est compatible avec tout, tout est possible à partir du moment où on pense que ce sont des questions qui sont nécessaires pour développer, vivre avec, s’épanouir dans la mission de Dieu.

Moi, je suis vraiment partisane de dynamisme d’Église où il n’y a pas de tabous, où il n’y a pas de sujets dont on ne pourrait pas parler.

Quand j’étais allée à Madagascar en 2013, donc moi c’était toujours des missions courtes, un temps c’est court, je bossais à peu près 18 heures par jour, c’est comme ça quand on a 2-3 semaines pour mener à bien un truc. Puis moi je voulais rentrer assez vite parce que j’avais encore un bébé à la maison, donc c’était un peu important de rentrer.

Eh bien, je me rappelle qu’en 2013, on était en plein dans les questions « mariage pour tous » en France. Partout où j’allais. Et pourtant, j’étais là pour des bibliothèques de formation de pasteur, pas pour des questions genre.

Quelqu’un me prenait à part et me disait « mais qu’est-ce qui se passe en France? Pourquoi les homosexuels montrent leurs seins à Paris? »

Donc là, c’était un crossover entre les mouvements féministes qui faisaient des sortes de happenings et puis la question du mariage pour tous. Mais c’est normal culturellement de ne pas avoir toutes les clés de compréhension. Pourquoi est-ce que les travestis veulent être enceintes, par exemple.

On posait des questions comme ça, des questions qui sont cash et dures à entendre et qui datent d’il y a dix ans en plus, mais qui pourraient peut-être être posées encore à peu près pareil aujourd’hui, mais qui montrent que culturellement, on ne comprend pas les choses de la même façon et que si on veut aussi s’aimer, se respecter et développer des projets ensemble.

Il faut s’asseoir et prendre le temps de s’expliquer les uns les autres, de quoi on parle et pourquoi c’est important chez nous que tous les couples puissent avoir les mêmes droits civiques, tout le monde paie les mêmes impôts, tout le monde a les mêmes droits.

Pourquoi est-ce que c’est important de ne pas dire travesti? Pourquoi est-ce que c’est important de comprendre qu’il y a des familles qui ne sont pas hétéronormatives qui veulent avoir des enfants? Pourquoi est-ce que c’est important de s’asseoir et de leur expliquer ça?

Et même si les personnes en face, un peu prises de cour, qui n’ont pas eu le temps de processer tout ça, et qui n’ont tout simplement pas encore une pensée, un vocabulaire autour de ça, même si ces personnes te répondent « oui mais c’est contraire à la Bible, c’est un péché, c’est abominable », l’idée c’est de se dire « cette conversation a eu lieu ». Là tout de suite ce qui en est sorti, c’est très plat finalement.

Mais c’est parce que ça faisait beaucoup d’un coup. Et maintenant cette conversation a eu lieu, elle fera son chemin. Et si on est tous et toutes dans nos partenariats Sud-Nord, dans une sorte de posture un peu comme ça, il y a beaucoup de conversations qui vont pouvoir avoir lieu.

Moi j’ai compris beaucoup de choses sur la polygamie, tu vois Stéphane. J’ai compris aussi beaucoup de choses sur les blessures lié à l’interdiction de la polygamie. J’ai compris aussi combien est-ce que cette interdiction avait bouleversé des systèmes d’entraide, des possibilités pour des jeunes veuves ou des jeunes violées de trouver un foyer, une protection.

J’ai compris aussi les millions de femmes qui ont été répudiées parce que les missionnaires avaient dit qu’il fallait avoir qu’une femme et qui se sont retrouvées dans la prostitution. Et tout ça, ça a un lien indirect avec la propagation du sida aussi. Parce que si une femme n’est plus dans un système qui la protège, clanique, et qu’elle est en errance, elle finit par se prostituer. Et ça c’est une vieille histoire, c’est une histoire qu’il y a eu dans ma famille aussi.

Tout ça pour dire que ces conversations, c’est important qu’elles aient lieu, plus on les mettra de côté, plus on ne parle plus de la mission, maintenant on ne parle plus que du partenariat, plus on se dédouanera et on dira que ça, ça fait partie de notre passé, moins on sera dans une attitude de reconnaître nos responsabilités et de faire un lien entre le passé et ce qu’on aimerait maintenant mettre en place, ensemble, avec toujours des erreurs et toujours des tâtonnements, mais on le fait parce que c’est la mission des I et que ça nous dépasse.

Être humble dans la mission

Je pense que tu touches vraiment un point important, c’est la mission de Dieu.

Donc, pour moi, la mission devrait toujours commencer avec l’humilité, ne pas arriver de dire « je vais régler votre problème », mais d’arriver avec une certaine humilité qui dit « je ne crois pas tout saisir les enjeux, discutons ».

Et d’établir des ponts, de prendre le temps de se comprendre, peut-être déconstruire nos parti pris, tout ce qu’on pense savoir. Et de dire comment qu’on peut travailler au nom de Dieu ici ou dans ce contexte où tu as un projet, comment qu’on peut aider à faire avancer ton projet.

Si je comprenais un peu plus, peut-être qu’on pourrait aller plus loin, on pourrait peut-être trouver des nouvelles solutions qui n’est pas envisagé ni par l’un ni par l’autre, mais la rencontre va créer quelque chose de nouveau.

C’est ça qui est très difficile pour certaines institutions parce qu’on a des siècles et des siècles de traditions et de façons de faire. Et si on ne comprenait pas? Et si on prenait le temps d’apprendre?

On peut conclure en disant, peut-on être missionnaire aujourd’hui? Toi en tout cas Stéphane, tu es déjà missionnaire de mon point de vue, parce que tu portes en toi justement cette capacité réflexive de se dire, pourquoi est-ce que je vais vers là? Comment est-ce que je le fais? Quel est le système dans lequel je suis empêtrée? Quel est le système dans lequel j’aimerais plutôt développer mon ministère?

Et donc pour moi, c’est ça. Oui, on peut être missionnaire aujourd’hui si on s’inscrit dans la mission. Et si on le fait à la fois avec l’émerveillement, parce qu’il faut un peu d’émerveillement quand même, et à la fois avec beaucoup, beaucoup de lucidité de se dire ma peau est blanche, mon héritage est blanc, qu’est-ce que ça veut dire quand je suis en relation?

Merci Stéphane pour cette conversation.

Conclusion

Merci, Joan, et j’aimerais rappeler à toutes les personnes qui nous écoutent que l’Église unie du Canada est notre commanditaire. Alors, merci beaucoup. Écrivez-nous. On a reçu peu de courriels récemment. Fait que reprenez le collier. Écrivez-nous questiondecroire@gmail.com.

On aime vous lire, d’avoir vos suggestions, vos rétroactions. C’est toujours merveilleux. Bonne semaine, Joan. Prends soin de toi. Prends soin de toi aussi. Bonne semaine à vous et écrivez-nous.

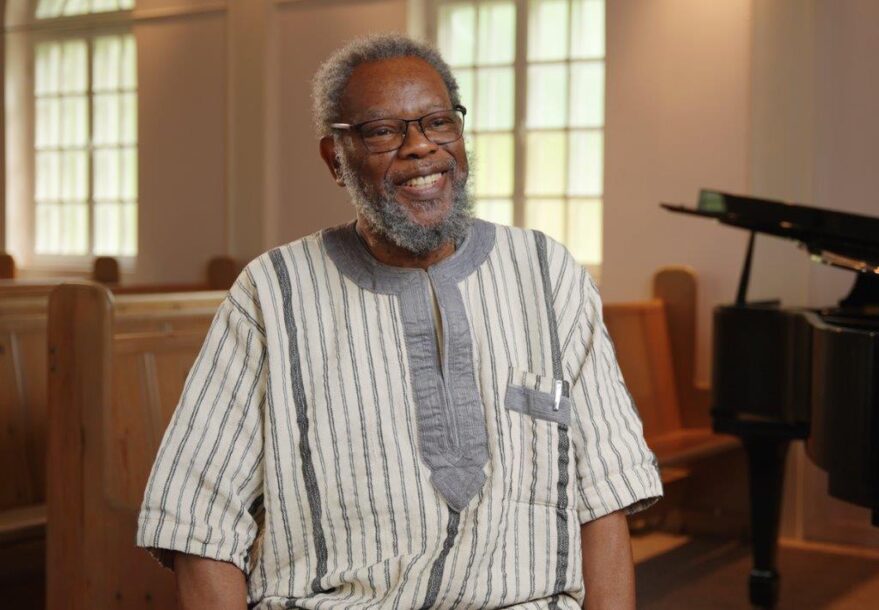

Rév. Stéphane Vermette

Pasteur de paroisse à Admaston, Kanata (Ont.), Quyon (Québec) et Église Unie Sainte-Claire (exclusivement sur internet). Coordinateur des communications et du développement en français de l’Église Unie du Canada. Depuis plus de 10 ans, il exerce un ministère numérique sur les médias sociaux (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, BluesSky) pour apporter une foi progressiste en français sur internet.

Joan Charras-Sancho

Joan Charras-Sancho est docteure en théologie protestante et pasteure. Active dans le canton de Vaud, elle accompagne les personnes migrantes et les communautés queers. Collaboratrice aux livres « Une bible des femmes » (2018), « Une Bible, des hommes » (2021). Son ministère cherche à créer des espaces d’écoute, de dignité et d’espérance pour chacun·e.