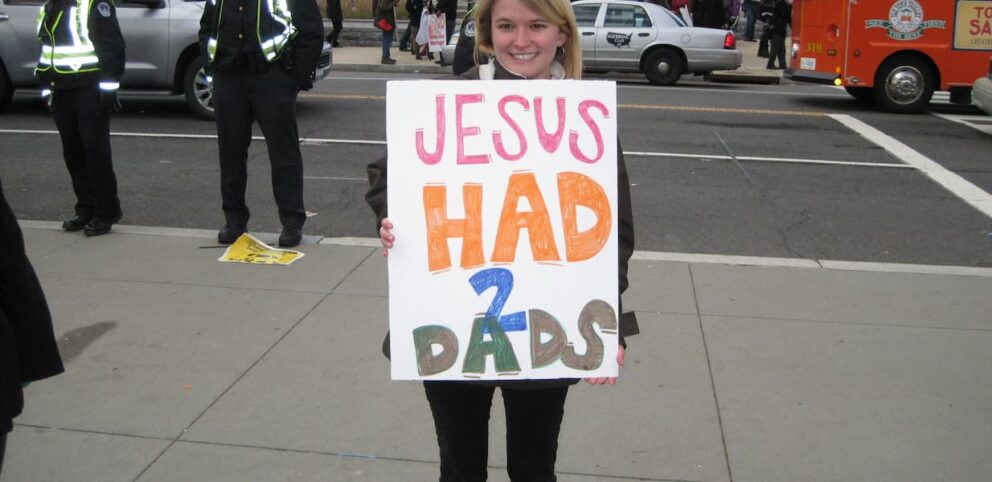

Les politiciens de tous côtés ont leur opinion sur la religion. Mais que pouvons-nous dire au sujet de Jésus deux mille ans plus tard? Était-il woke?

Pouvons-nous déterminer pour quel parti il aurait voté? Et comment les Églises doivent-elles se positionner par rapport à la politique? Dans cet épisode, Joan et Stéphane explore ce sujet particulièrement délicat pour plusieurs.

Site internet: https://questiondecroire.podbean.com/

ApplePodcast: podcasts.apple.com/us/podcast/question-de-croire/id1646685250/

Spotify: open.spotify.com/show/4Xurt2du9A576owf0mIFSj/

Contactez-nous: questiondecroire@gmail.com

Notre commanditaire: L’Église Unie du Canada

* Musique de Lesfm, pixabay.com. Utilisée avec permission.

* Photo de Thomas Schutze, unsplash.com. Utilisée avec permission.

Table des matières

Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui explore la spiritualité et la foi, une question à la fois. Cette semaine, Jésus était-il woke? Bonjour Stéphane. Bonjour Joan.

Se faire associé au wokisme

Alors comme ça, on nous envoie des questions subversives.

Oui, c’est Geneviève qui voulait savoir, pas nécessairement si Jésus était woke, mais pourquoi cette obsession de certains de faire un lien entre la religion et la politique, Jésus et la politique.

Est-ce que Jésus était d’un bord ou de l’autre? Toi, Joan, as-tu vécu quelque chose dans ce genre-là?

Alors oui Stéphane, j’ai été invitée dans un cercle, un cercle de réflexion biblique, un cercle plutôt réformé libéral dans ma région en Alsace.

Et j’y suis allée d’ailleurs avec ma grande fille Marisol, qui est donc étudiante en théologie, et j’ai fait ma présentation avec mon style tout particulier.

C’est vrai que je suis une féministe engagée, je suis assez déconstruite sur les sujets qui m’intéressent, j’ai beaucoup d’autres choses à apprendre.

J’ai fait ma présentation avec tout mon vocabulaire en essayant d’expliquer. J’avais amené des livres. J’avais amené des pins. Tu vois, enfin j’ai essayé d’être dans un truc un peu dans l’échange.

Et au moment des questions-réponses, il y a eu comme un cri du cœur d’un monsieur, un petit peu plus âgé, plutôt blanc, plutôt très instruit. Un cri du cœur, mais tu vois, un cri qui te perce un peu.

Et c’était une sorte de mélange que je retraduirais en une seule phrase, du style « Ah bon, si j’ai bien compris, alors les féministes chrétiennes, c’est encore du wokisme! »

Je dois reconnaître que j’étais stupéfaite parce que j’avais passé 45 minutes à expliquer ce que pouvaient être le féminisme chrétien.

Déjà, il n’y en a pas un, il y en a plusieurs. Il me semblait que j’avais parlé depuis un point de vue situé, théologienne, féministe, progressiste, inclusive.

Je ne m’étais pas cachée derrière le paravent de je ne sais quelle neutralité.

Et d’un seul coup voilà que le wokisme faisait son entrée sur un tapis rouge assez énervé et j’ai vu la tête stupéfaite de ma fille qui après dans la voiture m’a dit mais franchement faut que les vieux ils arrêtent de parler de ça.

Et c’est vrai que je crois qu’une partie de la population maintenant, notamment dans nos Églises, a compris qu’il y a un courant qui déconstruit les choses.

Et comme ça les effraie beaucoup, ça les interpelle, ça les déplace énormément, ce mot parapluie, woke ou wokisme, est vraiment super pratique.

Tant et si bien que dans le journal Réforme, qui est un journal auquel je suis abonnée, je suis peut-être un peu la seule à le lire des gens de mon âge, mais j’aime bien le lire, notamment parce que je bosse beaucoup en Suisse, tu vois, donc ça me permet aussi d’être connectée au protestantisme français.

Eh bien, il y a eu plusieurs tribunes où différents chercheurs, penseurs, souvent des hommes d’ailleurs, s’interpellaient les uns les autres sur la question du wokisme.

Et ça nous amène à cette question. Mais du coup, Jésus, lui, il devait être hyper woke pour son époque.

Catégoriser les message de Jésus 2000 ans plus tard

C’est ça le danger, je crois, avec Jésus de Nazareth, qui était un homme qui a vécu il y a 2000 ans, et d’essayer d’appliquer des grilles d’analyse qui sont très XXIe siècle, le danger c’est de dire n’importe quoi.

Jésus était féministe. Selon quels critères? Selon un critère de l’Empire romain ou selon des critères d’aujourd’hui?

Jésus était de gauche, Jésus était de droite. Tout ça, c’est un peu arbitraire.

Personnellement, je pense qu’on s’éloigne de ce que Jésus a essayé de proclamer. Et je crois qu’en Amérique du Nord, Jésus et la religion ont été cooptés par la droite.

C’est cette idée de l’ordre, c’est l’idée de la structure sociale, ce n’est pas le message révolutionnaire du royaume des cieux, que c’est une certaine droite ou c’est certains gens qui prônent une espèce de statu quo qu’ils veulent.

Parce que Jésus, c’était un grand critique des autorités. Jésus proposait un autre modèle de société.

Et c’est bizarre de voir des gens qui sont un peu réactionnaires, de dire « Ah, moi c’est Jésus que je suis ». Il y a comme une déconnexion, je trouve.

Un Jésus en dehors des cultures

C’est vrai, moi j’aime bien revenir un peu à la théologie des deux règnes, la théologie luthérienne des deux règnes.

Alors pas y revenir pour l’appliquer de façon justement fondamentaliste, non, mais y revenir pour réfléchir à cette belle possibilité de faire un pas de côté qu’elle nous offre cette théologie des deux règnes.

D’un côté il y a le règne spirituel et de l’autre il y a le règne temporel. Et nous on est appelés d’abord à construire le royaume de Dieu et normalement de ça découlera le reste.

Mais ça ne veut pas dire se désengager pour autant, ça ne veut pas dire ne pas voter, ne pas payer ses impôts, ne pas être citoyen, citoyenne active, active au niveau qui nous appelle, qui nous semble dans lesquels on va être à l’aise.

J’aime beaucoup cette théologie des deux règnes pour ça, et c’est pour ça qu’à la Fédération luthérienne mondiale, pendant tout un temps, quand il y a des nouvelles Églises qui sont venues rejoindre la Fédération luthérienne mondiale, semblerait-il dans les années 1990-2000, moi je ne suis pas une spécialiste mais c’est un peu ce qu’on m’a expliqué, eh bien, il fallait réfléchir justement à quel rapport, à Jésus et à la culture.

Parce que les Brésiliens, ils disent que Dieu est brésilien et ce ne sont pas les seuls. On a d’autres exemples beaucoup plus graves. Tous les nationalismes, dont le nazisme.

Et donc la Fédération Luthérienne mondiale avait sorti un document qui expliquait que Jésus a un rapport très subtil à la culture, à la fois anticulturel, aculturel, contre-culturel et multiculturel.

Et maintenant en plus on peut rajouter, parce qu’en 2023 ce document est plus ancien, on peut rajouter interculturel probablement.

Voilà, donc de dire, mais en fait, Jésus se situe dans tous les aspects de la culture qui nous interroge, qui nous font grandir et qui nous permettent de faire avancer le royaume.

Mais par contre, Jésus, il ne peut pas être associé à une culture.

S’approprié les mots de Jésus

Les paroles de Jésus, malheureusement, sont utilisées un peu à toutes les sauces.

Jésus qui va dire « Rendez César ce qui revient à César », qui ne veut pas s’immiscer nécessairement dans les choses de l’Empire romain, prendre un côté ou un autre, mais également, il critique sévèrement les dirigeants de sa société.

Lorsqu’il fait une crise dans le temple, il accuse les autorités d’être une bande de voleurs. Donc, il y a un Jésus qui, je crois, comme plusieurs personnes, peut-être choisit ses batailles.

Il y a peut-être un Jésus qui est un peu plus complexe qu’on aimerait.

Ça laisse perplexe et ça ouvre la possibilité de choisir un verset qui me fait mon affaire et oublier tous les autres versets qui ne rentrent pas dans mon idéologie politique ou religieuse ou sociale.

Être inclusif ou vouloir exclure

Pendant toutes ces années où j’ai travaillé les questions d’inclusivité et d’inclusion, pour arriver un peu au résultat après 15 ans que je pourrais reprendre tout l’ouvrage depuis le début.

C’est incroyable, j’ai pas du tout l’impression d’être experte dans ce domaine, j’ai juste l’impression d’être passée par plein de phases différentes.

Et maintenant je suis un petit peu à cette étape, où je me rends compte qu’il y a quand même beaucoup de fois, dans mes raisonnements inclusifs, où j’ai montré du doigt celles et ceux qui étaient quelque chose faux.

Je ne l’ai peut-être pas toujours dit moi-même, mais j’ai laissé les gens dire « ah mais tu sais, ce n’est pas des vrais chrétiens ».

Et c’est un peu terrible, parce que, évidemment que les questions LGBTQ+ sont politiques.

Et évidemment que si je décrète que Jésus est de notre côté, je le politise. Et donc forcément à un endroit je l’instrumentalise, même avec toutes les meilleures intentions du monde.

Et donc c’est compliqué après 15 ans de faire un petit peu ce constat et en même temps de se dire que je suis comme les chrétiens de droite, j’ai besoin de me sentir soutenue, en fait, parce que certains combats sont difficiles, même pour les chrétiens de droite, il y a des combats difficiles qui mènent.

Et donc, quelque part, je peux comprendre aussi les cultures d’Église, comme celle de mon Église d’origine, l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine qui essaye de faire de sa philosophie d’être ce qu’on appelle légitimiste.

On légitime le pouvoir en cours, justement au nom de cette théologie des deux règnes, parce qu’on se dit certainement c’est la volonté de Dieu puisque c’est le peuple qui élit, donc il y a certainement là quelque chose qui nous échappe et qui est de l’ordre du souffle, les choses se font comme ça parce que c’est la volonté de Dieu et que c’est bon pour le peuple.

Donc, nous ont a plutôt cette culture où on nous transmet cette façon d’être légitimiste et moi j’ai beaucoup de mal avec ça puisqu’on a des villages luthériens par exemple dans le nord de l’Alsace qui ont déjà pu voter à 70% pour l’extrême droite.

Des villages luthériens ou même réformés d’ailleurs on ne va pas pointer les luthériens du doigt.

C’est très délicat puisque on est avec ces réalités sociologiques qui s’expliquent aussi par des constructions théologiques Et puis en même temps, il y a toujours un peu de sagesse là-dedans aussi.

Appartenir à une Église woke

Moi, je suis avec l’Église Unie du Canada qui a la réputation d’être à gauche de la gauche, des « justice warriors ». On est des combattants pour la pauvre, la veuve et l’orphelin. C’est la justice sociale même avant l’évangile.

Nous sommes la plus grande Église protestante au Canada, alors on se dit, c’est la gauche qui va être au pouvoir, parce qu’il y a une question de nombre.

Ce qui nous fait penser, parfois, on a un discours en tant qu’Église et les gens y adhèrent, mais y n’adhèrent pas. C’est plus compliqué que ça.

Ce n’est pas parce qu’une Église se prononce d’une manière sur un sujet et dit, ah ça s’aligne sur les paroles de Jésus qui a dit ouvrez les guillemets, blablabla, fermez les guillemets, que les gens vont nécessairement regarder ça et vont dire, ah oui, voilà ma position.

Appartenir à une Église apolitique

Alors vraiment, on vient de deux milieux d’Églises très différents, puisque chez nous, dans l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine, on recommande souvent aux pasteurs, aux prédicatrices, aux ministres, maintenant qu’il y a la diversité des ministères, de ne pas faire de politique.

Et celles et ceux qui transgressent cet interdit savent qu’ils vont être convoqués. Ça fait partie du procès. C’est quelque chose qu’on sait quand on le fait.

Il y a eu le genre de drame qu’on voit à la télé, c’est-à-dire une plaine fertile, extrêmement fertile, qui a été sacrifiée pour faire le grand contournement ouest de l’autoroute parce que c’est vrai que les gens étaient bloqués des heures dans les embouteillages.

Donc il y a une autoroute avec péage. C’est le côté péage qui a fait tiquer tout le monde, c’est-à-dire que c’est pour les gens qu’on fait ça ou c’est pour l’argent, voilà.

Et toutes ces terres fertiles ont été sacrifiées et une partie d’entre elles étaient des terres qui appartenaient justement à des luthériens et des fermes, mais depuis des générations, tu vois.

Donc, ça a touché au cœur les gens des paroisses, là, qui n’avaient jamais rien fait à personne, à part nourrir finalement la région.

La pasteure Caroline, le père politicien, l’un des rares pasteurs politiciens, lui avait transmis cette liberté.

Et donc elle est allée manifester, elle a prêché, elle a fait des cultes avec des arbres coupés. Donc c’était l’enterrement des arbres.

Elle a fait des choses, voilà, ouais, des actions très fortes. Et puis elle a été convoquée, bien sûr, à la direction d’église. Plusieurs fois, on lui a demandé de se calmer, d’arrêter d’apparaître dans les médias.

Elle est restée très digne et droite, je trouve. Mais c’est vraiment l’exception chez nous. C’est-à-dire qu’en fait, à chaque fois qu’on parle de politique ou d’activisme, quelqu’un va dire « Ah ouais, mais il y a Caroline », et puis son père qui vient juste de décéder d’ailleurs, on lui rend hommage.

Voilà, donc des gens qui s’engagent comme ça, alors qu’ils sont pasteurs, ministres, c’est juste l’exception qui confirme la règle.

Puisqu’il y a cette interdiction qui est tacite et en même temps, il y a des conséquences puisque tu es convoqué, puis après pour la suite de ta carrière, tu as quand même une sacrée réputation.

Les liens entre la politique et l’Église

En Amérique du Nord, depuis très longtemps, il y a une association entre la religion et la politique.

Mon père est de la génération qui a connu les prêtres catholiques romains qui, durant leur prêche du haut de la chair, disaient que le ciel est bleu et l’enfer est rouge.

Un clin d’œil que le Parti conservateur est associé à la couleur bleue et le Parti libéral est associé à la couleur rouge.

Donc le ciel est bleu, l’enfer est rouge.

Et je reviens toujours à l’histoire de la tentation de Jésus dans le désert lorsque Satan dit « Tous les royaumes du monde sont à toi si tu te genoux devant moi ».

Et je trouve que c’est ça la tentation des Églises de tout temps de vouloir s’aligner sur les États, de vouloir influencer les États, de choisir un parti politique pour l’amener au pouvoir.

Et, dans l’histoire canadienne, les pires moments de la chrétienté ont été lorsque l’Église s’est alignée sur l’État.

C’est les Églises qui ont dirigé, administré tous ces pensionnats où il y a eu un génocide culturel pour les autochtones, où il y a eu des abus sexuels, où il y a eu des abus physiques et des abus psychologiques. Et c’est les Églises qui géraient ça au nom de l’État.

Quand une Église légitimise le politique

Et je pense que c’est un peu la particularité de mon union d’Églises.

Elle est le fruit de vicissitudes politiques, puisque l’Alsace et la Lorraine ont été annexées par l’Allemagne, récupérées par la France, annexées par l’Allemagne, récupérées par la France.

Et à chaque fois, ont été à la merci, en fait, d’idéologies ou de courants politiques sur lesquels les autochtones, justement les locaux, avaient peu de prise.

Et donc, l’Église a développé cet éthos qui est très agaçante en 2023, à la fois d’être légitimiste et d’essayer de pratiquer une espèce de neutralité bienveillante, en se disant de toute façon la politique c’est quelque chose qui est instable, donc nous essayons d’être comme le roseau qui plie mais ne se brise pas.

Et ça amène d’autres difficultés, c’est-à-dire qu’en ce moment il y a une grande réflexion sur le passé de nos dirigeants luthériens notamment et de familles pastorales luthériennes entre 38 et 45.

Parce qu’un certain nombre de ces familles et de ces dirigeants étaient germanophones, étaient germanophiles, se sentaient appartenir à une culture germanique bien plus qu’à une culture issue des cultures françaises.

Et ce qui a fait que pendant très longtemps, disons de 1938 à 1942 au moins, une grande partie des familles dirigeantes luthériennes n’ont eu aucun problème à collaborer avec les Allemands.

Nous, on dirait, ah, ils ont collaboré avec les nazis. Et c’est vrai, d’un point de vue, maintenant, historique, c’est juste.

Mais de leur point de vue situé, ils ne collaboraient pas, ils retrouvaient enfin des liens d’amitié avec des gens avec qui partageaient la même culture.

Et donc, il y a vraiment cette difficulté, et dès le début, on en a parlé, en fait, de qu’est-ce qui est culturel, qu’est-ce qui est politique. À quel endroit est-ce que Jésus a sa place? Est-ce qu’il y a du coup quelque chose qui peut être habité par une culture de Jésus, une culture chrétienne?

Si c’est le cas, des fois on peut avoir cette surprise, si je reprends le luthéranisme, que finalement les luthériens alsaciens se sentaient plus à l’aise avec les luthériens allemands parce qu’ils avaient plein de choses en commun culturellement.

Et donc le nazisme passait très loin, très loin au deuxième, cinquième, dix-huitième plan. Et pourtant, c’était des agents du nazisme et des agentes du nazisme.

Donc il y a toute cette difficulté qui fait que maintenant, on a développé cette tiédeur terrible envers un positionnement politique. Finalement, parce qu’on a fait des erreurs dans le passé, on a juste très peur de se tromper à nouveau, en quelque sorte.

Et ça va jusqu’à un point qui va sûrement te surprendre, c’est que tu ne trouveras presque pas de paroisses luthériennes ou réformées en Alsace-Lorraine qui louent, même contre de l’argent, une salle pour un meeting politique local.

Et ça va à l’encontre du bon sens, parce qu’à la fois, on a besoin de cet argent.

Ensuite, ça permet au pasteur d’aller saluer des gens et peut-être de dire une parole, tu vois, une parole tranchée, une parole efficace ou de se signaler, de dire voilà, si vous avez des questions sur les étrangers, moi-même, je suis issu d’une famille d’étrangers. Je ne sais pas.

Tu vois, chacun trouve son discours, sa façon de se positionner.

Et puis ça permet du coup peut-être de créer le débat, de dire voilà cette façon d’accueillir les socialistes et la prochaine fois on veut bien accueillir l’extrême droite mais à chaque fois selon telle condition.

Et peut-être du coup de reprendre une place dans le débat public. Mais comme ça demande finalement un plan global de se ressaisir de la question du politique et du religieux, on préfère s’en abstenir parce que bon il faut reconnaître le bateau prend l’eau, il y a beaucoup d’eau d’urgence.

L’appel de Jésus pour la justice sociale

Je trouve ça triste lorsqu’on n’est pas capable de faire la différence entre la politique partisane, la politique organisée en parti politique, en mouvement politique, et la politique dans le sens de l’organisation de la société.

Je crois qu’il y a une place pour les Églises de parler de justice sociale, de parler de de lutte à la pauvreté, de l’inclusion, de créer, comme tu as dit, des espaces de discussion, des espaces de débat, qui ne prend pas un parti pris pour un groupe ou un autre, mais qui invite justement à la conversation.

Ça ne dit pas qu’on est appelé à voter pour tel parti, mais comment on peut faire cette promotion de cette justice pour les plus démunis de notre société, comment on peut résister au mal qui ne se manifeste pas exclusivement d’une manière théologique, mais le mal de l’exploitation économique d’une multinationale sur des pauvres employés.

Il y a plein de façons de réfléchir sur notre société d’une manière théologique d’une manière spirituelle, sur des bases de foi, sur les enseignements de Jésus, sans nécessairement s’aligner pour un parti ou pour un autre.

Je crois qu’on a un rôle pour aider les gens, les Églises, les croyants.

On a un rôle aider les gens à réfléchir sur les enjeux, de souligner des choses, d’aider à voir les sujets qui sont peut-être dans notre angle mort, puis qu’on prend pour acquis.

Il y a quelque chose là-dedans qui est dans la ligne des paroles de Jésus, je crois.

Créer des zones de conversations entre les gens

Oui, moi, j’aimerais bien un peu terminer ce témoignage et puis ce que j’ai envie de partager aujourd’hui sur ce sujet avec cette initiative qui était née suite à tous ces votes extrême droite dans ces villages identifiés vraiment luthériens et pour certains réformés, plus de 70%. Donc, ça a été une gueule de bois terrible.

Les pasteurs des lieux ne comprenaient pas, tout simplement.

Et comme on ne comprenait pas, Il y a eu tout un collectif qui s’est engagé pendant des années, je crois que maintenant ça s’est un peu essoufflé, qui s’appelait Comprendre et s’engager.

Et ce collectif était vraiment porté par des gens d’Église, des gens qui votaient un peu de tout mais pas extrême droite, des gens qui se sont dit on va faire des réunions, on va prendre des thématiques, on va essayer de parler de l’immigration, on va nommer les mots.

On va nommer des choses que les gens perçoivent comme des mots pour qu’on puisse en parler ensemble, pour comprendre et s’engager.

Et j’ai trouvé cette initiative magnifique. Moi, j’étais encore jeune étudiante et puis après, j’étais jeune maman. Moi, j’étais carrément au sud de l’Alsace et au nord. On ne s’est pas rencontrés au bon moment, disons.

Mais quand j’y pense maintenant avec du recul, je me dis c’était génial d’oser faire ça et de le proposer dans des territoires où justement toutes ces questions avaient été mis sous le tapis et on en a récolté les résultats après.

Voilà, donc comprendre et s’engager. Je crois que ça reste un beau slogan.

Conclusion

Merci beaucoup Joan pour cette conversation qui n’est pas toujours facile, qui n’est pas toujours évidente dans nos églises. Si vous avez trouvé que nous avons été trop woke ou pas trop woke, Mais non, questiondecroire@gmail.com. Si vous voulez partager cet épisode, s’il vous plaît, faites-le.

Peu importe la plateforme sur laquelle que vous écoutez, laissez un commentaire, aimez.

Je vais prendre quelques secondes aussi avant de conclure pour remercier l’Église Unie du Canada, l’un de nos commanditaires. Je te souhaite une bonne semaine, Joan. Merci à toi aussi Stéphane et à nos auditeurs et auditrices aussi. À bientôt de vous lire.

À très bientôt. Au revoir.