L’autorité dans les Églises protestantes

Stéphane Vermette

- autorité

- Bible

- église

- Pasteur-Prêtre

- podcast

Qui à l’autorité pour parler au nom des protestants? Qui peut prendre les décisions? Comment se retrouver dans des structures parfois décentralisées?

Dans cet épisode, Joan et Stéphane abordent les différents systèmes adoptés par les Églises protestantes, réfléchissent sur la notion de pouvoir et s’interrogent sur le rôle du ou de la pasteur.e dans une paroisse.

Site internet: https://questiondecroire.podbean.com/

ApplePodcast: podcasts.apple.com/us/podcast/question-de-croire/id1646685250/

Spotify: open.spotify.com/show/4Xurt2du9A576owf0mIFSj/

* Musique de Lesfm, pixabay.com. Utilisée avec permission.

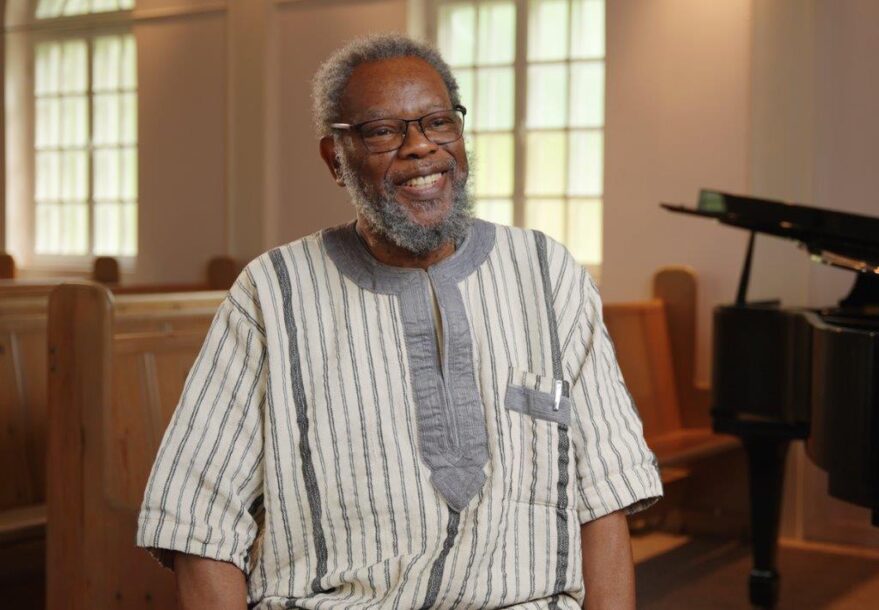

* Photo de Hunters Race, unsplash.com. Utilisée avec permission.

Table des matières

Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui aborde la foi et la spiritualité, une question à la fois. s bientôt, Joan. À très bientôt, Stéphane.

Bonjour Stéphane. Bonjour Joan, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent.

Les autorités insoupçonnées

En vérité, je n’avais jamais trop réfléchi aux questions d’autorité dans le protestantisme, jusqu’à ce que j’y réfléchisse à fond pour ma thèse de doctorat sur la liturgie. Et ça, on y reviendra après.

Mais il y a surtout un moment clé où j’ai découvert quelque chose qui m’a frappée, c’est qu’il y a des figures d’autorité dans le protestantisme dont on n’a finalement aucune idée. Alors, je m’explique.

Lorsqu’on a eu la première phase de débat sur la bénédiction des couples de même genre dans l’Église luthéro-réformée en Alsace-Moselle, lors des débats, disons, conclusifs, en juin 2014, une figure d’autorité a surgi.

Et tu ne devineras jamais laquelle, puisqu’en fait, le président d’alors de l’Église, de l’Assemblée de l’Union, a cité un texte très, très poignant de la prieure des diaconesses, des sœurs protestantes.

Et oui, elles s’inquiétaient de la famille, de qu’est-ce que la famille allait devenir. Si des homosexuels se mariaient, bien sûr, le texte était beaucoup plus fin que ça.

Et moi, j’en suis presque tombée de ma chaise. Parce qu’il faut dire que, généralement, le protestantisme regarde peu du côté des ordres religieux pour prendre des décisions sur son fonctionnement ecclésial.

Mais d’un seul coup, la parole de cette femme, elle-même religieuse, sans famille, sans mari, mais ayant donné sa vie pour le service du Christ et de son Église, a pris une place d’autorité incroyable.

Ça m’a donné pas mal de grains à moudre et depuis lors, je regarde les choses un peu différemment et je me rends compte qu’il y a des autorités implicites dans le protestantisme, là où dans d’autres confessions, elles sont claires, nettes et définies.

Qui parle au nom des protestants?

En étant une personne qui a grandi dans l’Église catholique romaine, la question d’autorité était quand même assez claire. qui parle au nom de l’Église, c’est le pape.

Et lorsque j’ai joint le protestantisme, c’était une des questions qu’on me posait. Qui est votre pape?

Et d’essayer de leur expliquer que non, c’est plus compliqué, c’est des gens élus pour un certain mandat, mais pas pour toute leur vie. Les gens étaient complètement perdus. Et ils le sont encore. Et parfois moi-même, je le suis.

Qui parle au nom du groupe? Parfois, on se pose la question parce qu’il y a des enjeux chauds.

Bon, il a le sempiternelle le conflit au Proche-Orient lorsqu’il y a des guerres, lorsque le gouvernement prend une position ou une autre. Ça débute souvent par « ça dépend » et ça embête les gens.

L’autorité des commissions et comité dans l’Église

Et ce « ça dépend », je l’ai aussi pas mal rencontré lors de mes recherches, à la fois des recherches dans les livres, des recherches dans ce qu’on appelle la littérature grise ou secondaire, dans les entretiens que j’ai faits en paroisse auprès des pasteurs, auprès des théologiens-théologiennes.

J’ai mené une thèse de doctorat sur la place de la liturgie finalement dans les Églises luthériennes et réformées en France, c’est-à-dire quelle place est-ce qu’on lui donne, mais aussi quelle place est-ce qu’on donne à certains éléments en lien avec la liturgie, notamment qu’est-ce qui fait autorité en liturgie?

Et je me suis posée toutes ces questions-là parce que j’ai découvert que dans les autres Églises, il y avait beaucoup plus fréquemment des commissions de réflexion liturgique qui produisaient des liturgies officielles. Il y avait des choses qui étaient beaucoup plus actées, beaucoup plus encadrées.

Tandis que moi, je viens finalement d’un courant dans lequel on a toujours un petit peu de mal avec la médiation, avec la régulation et surtout avec le magistère.

Qui décide quoi? Alors, on passe par les fameuses commissions, les fameux groupes, les instances de régulation.

Et c’est vrai que c’est difficile parce que ces commissions essayent de représenter un maximum les avis existants dans l’Église.

Mais à un moment donné, il faudra bien faire un choix et s’arrêter à ce choix et donner les résultats de ce choix à celles et ceux qui ont besoin.

Par exemple, de nouvelles liturgies, notamment des liturgies pour les couples de même genre qui demandent une bénédiction à l’Église, mais s’oppose aussi la question de toutes ces liturgies qu’on utilise avec un vocabulaire que les gens ne comprennent pas.

Qui, à un moment donné, va dire stop, il faut qu’on s’arrête? Qui va trancher qui va prendre cette responsabilité pour le reste de l’Église?

Et comme ce ne sont pas des questions qui sont des questions sociétales, ça ne vient pas de la loi qui nous demande de trancher ou de faire des choix, alors généralement c’est ce genre de questions qu’on laisse traîner.

Parce que toutes celles et ceux qui osent se mouiller là, ils prennent des risques en fait, puisque par exemple si on va adopter un vocabulaire un peu plus détendu, celles et ceux qui sont plus High Church, ils risquent de se sentir lésés, ou ils auront l’impression qu’on perd des sens importants théologiques.

À l’inverse, celles et ceux qui voudraient qu’on soit vachement plus détendus, ils vont trouver que c’est que moitié détendu.

Enfin, on est sur plein de problématiques, puisque ça ne nous est pas imposé par les débats sociétaux. Tout ce qui ne nous est pas imposé par les débats sociétaux, on a très peu d’instances de régulation, et donc on passe par les commissions.

Les joies et les défis de l’autorité décentralisée

Qui prend la décision? Quelle bonne question!

La structure de l’Église Unie du Canada, on pourrait dire qu’elle est décentralisée. C’est une structure qui part du bas vers le haut.

Par exemple, ce sont les paroisses qui écrivent des propositions pour des changements d’Église ou qui demandent de nouvelles liturgies, par exemple, qui envoient ça aux régions, qui approuvent ou désapprouvent et qui envoient ça à un Conseil général qui se rencontre tous les trois ans, qui va se rencontrer cet été en 2025.

Les gens, quand ils entendent ça, c’est merveilleux, c’est la démocratie directe.

Oui. Cependant, il y a une faiblesse au niveau de la réactivité. Si on prend des décisions majeures à tous les trois ans, puis s’il y a une crise qui arrive six mois après le Conseil général, quoi, on attend encore deux ans et demi avant de répondre.

Oui, c’est bien la démocratie, je dirais, mais parfois, ça demande des décisions courageuses. Et on a tendance à botter vers l’avant, lancer vers l’avant. « Oh, on va en reparler dans trois ans, on va en reparler dans six ans. »

Et parfois, il faut prendre des décisions courageuses. Que ce serait… Bon, là, il y a trois paroisses dans deux kilomètres carrés. Il faudrait peut-être en fermer deux, puis tout centraliser ça. Personne ne veut prendre cette décision-là.

Un autre exemple, toute la question de la reconnaissance des mariages de conjoints de même sexe. Ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de travail pour essayer de convaincre beaucoup de gens.

Probablement, on y est peut-être arrivé un peu plus tard que certains auraient voulu parce que personne ne voulait vraiment prendre cette décision qui était controversée, on ne voulait pas recevoir tous les feedbacks négatifs.

C’est sûr que lorsqu’on dit « Ah, mais c’est un comité qui a pris la décision, c’est une assemblée générale qui a pris la décision, c’est un peu moins personnel. » Oui, mais c’est plus long.

Les différents systèmes d’autorité dans les Églises protestantes

Et des fois, on n’a pas le luxe du temps. Des fois, pour des raisons de sécurité de personne, pour des raisons d’incohérence du système, pour des raisons de problèmes financiers, des fois on n’a pas le temps en fait.

Et c’est là que, un tout petit peu paradoxalement, et puis je le dis pour les auditeurs, auditrices qui viennent des autres Églises, par exemple les Églises orthodoxes ou catholiques, qui sont beaucoup plus hiérarchiques,

Parfois, on regarde vers ces Églises avec un brin comme ça d’envie en disant, oh là là, si c’était un peu plus régulé chez nous sur ces questions-là.

Et puis sur toutes les autres questions, on est vraiment généralement très content et contente qu’il y ait tellement de zones de discussion, de débats. On adore dire qu’on fait de la disputatio, tu sais.

Le journal Réforme a maintenant sorti une nouvelle formule où on peut envoyer des textes pour répondre aux éditoriaux qui ne nous plaisent pas.

Ça s’appelle tout de suite disputatio parce que ça fait académique.

Il faut reconnaître aussi que quand on est primo entrant dans une Église, on se dit finalement je vais rejoindre telle ou telle confession, je m’y sens à l’aise, j’ai eu un bon contact avec des gens dans la communauté, etc.

On découvre qu’il y a des systèmes très différents.

On découvre qu’il y a présbytéro-synodal. C’est assez croustillant. Deux mots que personne n’utilise ou presque. Presbytère, ancien, synodal. Le synode, l’assemblée, quoi.

Typiquement, moi, je viens d’une église qui se dit présbytéro-synodale, mais qui dans les faits est plutôt presbytéro-épiscopalienne, puisque finalement il y a à la fois le système des anciens, des délégués, des conseillers presbytéraux, et le système de l’évêque ou bien du responsable de région.

Il y a plein de noms qu’on peut utiliser, par exemple coordinateur, coordinatrice régionale, président de région, mais bon ce sont des rôles un peu épiscopaux.

Alors là, j’aimerais juste vous dire que je m’y suis reprise à quatre ou cinq fois, donc le résultat que vous avez là est un résultat qui a été monté.

Donc pour vous dire, nous on est du système, on a même du mal à utiliser les mots de vocabulaire parce que ils ne sont pas du vocabulaire usuel.

Et puis après, il y a aussi les Églises qui sont congrégationalistes, qui décident presque tout dans leur congrégation et qui ont des fédérations un peu quand même pour ne pas être isolées, mais les fédérations n’ont aucune pratiquement aucune marge de manœuvre d’un point de vue magistériel ou de médiation ou bien de régulation.

Et moi, ça ne m’épate toujours parce que tu peux parler avec deux pasteurs baptistes, même des fois ils sont cousins et tout, mais en fait, ils ne font un peu pas ce qu’ils veulent, mais ce que décident leurs anciens dans leur congrégation, parce que finalement, ils ne sont pas liés par une charte ou un contrat.

Voilà, ils sont ensemble pour se soutenir, mais ils n’ont pas d’obligation les uns envers les autres, autre que la solidarité. Je trouve ça assez épatant.

Évidemment, tous ces systèmes-là se justifient par la Bible. Ah, ça aussi, je trouve génial, tu trouves pas?

C’est que chacun va pouvoir te dire, ouais, mais c’est parce que voilà, les tribus d’Israël faisaient comme ci, comme ça, ou c’est parce que Jésus faisait comme ci, comme ça, ou c’est parce que Pierre faisait comme ci, ou Paul faisait comme ça.

C’est assez marrant parce que tout le monde peut le justifier par la Bible.

Les autorités qui n’ont pas toujours de titres

Tu parles des personnes qui ont des postes. Ce que j’ai appris sur le terrain, malheureusement, on ne m’a pas appris ça au Collège théologique avant de devenir un pasteur sur le terrain, c’est qu’il y a des gens qui ont des postes officiels.

Par exemple, dans l’Église Unie, le modérateur, dans notre cas, la modératrice, est peut-être la personne qui a le moins de pouvoir dans l’Église.

Elle est une porte-parole et elle est là pour inspirer spirituellement les gens, essentiellement.

Alors les gens écrivent à la modératrice pour dire « Ah, ça, ça n’a pas d’allure, tu dois empêcher ça ». Elle doit dire « Mais je ne peux pas, le pouvoir de ci ou de ça n’est pas dans mes mains, c’est telle commission, c’est telle comité, c’est telle personne dans la structure ».

Et à l’inverse, dans une paroisse, il y a souvent cette personne qui n’a aucun poste, mais qui tire les ficelles. Et on apprend que si tu veux débuter un nouveau projet, si Madame XYZ n’est pas derrière, tu perds ton temps. Ah ah ah, c’est trop ça!

Et c’est ça aussi qui est intéressant, cette notion d’autorité. Je mettrais aussi une notion de pouvoir, je pourrais dire.

Ce n’est pas nécessairement toujours les titres, c’est pas toujours nécessairement les diplômes ou le nombre de personnes ou le nombre de fois qu’on a été élu.

Il y a cette notion-là un peu plus abstraite, un peu plus grise des relations sociales, des alliances, combien d’argent on met dans le plateau tous les dimanches. Tout ça joue.

L’autorité issu de l’institution

Et c’est vrai que ça me rappelle une anecdote aussi. On était tout jeunes, c’était il y a presque 20 ans. On prend le premier poste, mon mari comme pasteur, moi comme femme de pasteur, mais aussi théologienne, donc voilà.

Et arrive le jour de son installation. Bon, il y avait pas mal d’effervescence, on avait aussi des enfants en bas âge, ça crée aussi un peu d’agitation.

Et puis d’un coup arrive, mais comme une furie, une dame. Elle passe donc par la porte du jardin et elle rentre par la porte arrière, donc elle n’est pas venue sonner devant, elle ne s’est pas présentée.

Et donc moi, j’ai failli me prendre la porte qui donnait sur le jardin dans la tronche parce que j’allais sortir dehors, bref, parce que l’église était en plus au bout du jardin, tu vois, on est dans la petite maison dans la prairie là.

Et je lui dis oui, bonjour. Elle me dit, je dois absolument parler au pasteur Charras. Je lui dis, ben oui, oui, c’est mon époux, il finit de s’habiller ou quoi. Elle me dit, très bien, je l’attends ici, prévenez-le. Comme si j’étais la secrétaire et encore, même dans les années 2000, on ne parlait plus trop comme ça, au secrétaire. Et j’étais épatée.

Donc après, je dis à Amaury, que j’avais jamais vu cette dame, je la connaissais ni d’Eve ni d’Adam. J’ai amoré, une fois que tout a un peu calmé, je me suis dit, mais qui était cette dame-là qui a fait irruption par la porte du jardin?

Il m’a dit, c’est la présidente du conseil de la paroisse de… Et elle avait été envoyée par une Église sœur, comme représentante un peu de l’Église sœur, parce que c’est un contexte un peu de diaspora.

Et donc, elle avait vraiment pris, tu vois, son rôle très au sérieux. Et là, je me suis dit, ah ouais, d’accord, OK.

On est un peu dans des surinvestissements aussi parfois, et on oublie un peu qu’on est là pour servir le Christ, qu’on est tous et toutes soumis et soumises à la force de son évangile, pour servir, pour tirer, pour pousser.

Quand on arrive chez les gens, on peut rester un peu détendu, même si on a reçu une petite délégation parce qu’on est présidentes de paroisses.

Et puis, il y a un autre truc de tout ce que tu as dit, les places. Qui a quelle place et qui prend quelle place? Moi, je me suis souvent fait la remarque que pendant longtemps, il y avait un cléricalisme très marqué chez les luthéro-réformistes, en tout cas en France. Il faudrait voir en Amérique du Nord.

Nous, c’est un peu par mimétisme avec le catholicisme. Alors, même en Alsace, Herb Ferrer, le monsieur pasteur, c’était un grand notable. Et puis, madame pasteur, sa femme, c’était aussi une assez grande notable.

Et puis, si Her Ferrer disait quelque chose, les gens n’osaient pas trop le contredire pendant très longtemps.

Nous, on s’en est rendu compte dans nos années de ministère. Les gens étaient tout étonnés que mon mari se laisse contredire, par exemple.

Je m’en rappelle d’un conseil il y a très longtemps, et pas là où on se trouve maintenant en Alsace, mais dans un autre coin d’Alsace aussi, où l’un des conseillers avait dit à Amaury, le problème avec toi, c’est que dans les discussions, tu nous dis jamais ce qu’il faut voter.

Et je me dis que là, on a une chute de vocation, et finalement on s’ouvre à d’autres formes de ministères. Et ce qui fait autorité, c’est plus tellement le, la pasteur, mais ce qui fait autorité, c’est un peu ce qui ne cause pas de problème.

Quand on trouve une solution, une voie médiane, comme tu dis, une solution transitoire, même pas très théologiquement forte ou qui fait pas un grand sens, Alors là, on est content, parce qu’on se dit, ça va satisfaire un certain groupe de personnes ou un certain nombre de personnes.

Donc, on est passé d’un… en très peu de temps, je ne sais pas, à 20 ou 30 ans, les sociologues en parlent sûrement mieux que moi, on est passé d’un cléricalisme où il fallait que le pasteur dise à ses conseillers quoi voter, en gros, pas partout, mais c’était un peu généralisé, à des modes de décision où l’idée, c’est justement de ne pas trop heurter, de ne pas trop trancher, de ne pas trop déranger.

Et finalement, les gens ne s’en rendent pas compte, mais c’est une autre forme de prise de pouvoir.

L’autorité des pasteurs en paroisse

Dans ma jeunesse, au Québec, j’ai grandi dans l’époque post-Vatican II, l’époque des prêtres cools. On pouvait les tutoyer, ils jouaient de la guitare, c’était très relax.

Et là, j’arrive dans l’Église Unie du Canada avec cette idée, chez les francophones, tu es un égal, mais tu as une mission différente, mais tu es un égal. Un pasteur, c’est un égal.

Moi, je baignais là-dedans, je pensais que c’était ça, le normal.

Mais lorsque je suis arrivé dans ma première paroisse en tant que pasteur, c’était en Ontario rural, ça a été un autre monde.

Je devais, lorsqu’il y avait des repas, me servir le premier, sinon personne ne mangeait.

J’avais spécifié que j’aimais bien telle sorte de tarte, une tarte aux pommes. À chaque repas subséquent, il y avait la tarte aux pommes qu’il ne fallait pas toucher parce que c’était pour le pasteur.

Ça s’est su comment j’aimais mon café, donc les dames arrivaient à ma table… moi, souvent pendant les repas, je passais de table en table, je parlais aux gens, j’en profitais pour faire des visites. Mon café m’arrivait à la table telle que je l’aimais.

Ça m’agaçait, mais j’avais de la difficulté à mettre le mot dessus. Jusqu’à temps qu’une de mes paroissiennes me joue un tour sublime.

Anecdote. Dans cette paroisse-là, une fois aux trois ans, c’était la tradition, il y avait ce qu’on appelle une crèche vivante avec Marie, Joseph et les enfants. Puis c’était une paroisse rurale, donc il y avait les moutons, les rois mages arrivaient à cheval, c’était sublime.

Et moi, en janvier de l’année qu’il y a la crèche vivante, j’ai dit « Bon, ben, on va avoir la crèche vivante dans 11 mois, alors, mesdames, il nous faut un petit Jésus. »

J’ai dit ça en blagues.

Trois mois plus tard, une de mes paroissiennes arrive et dit « Ah, pasteur, je suis enceinte. » Ah, c’était voulu? Ben, plus ou moins, mais vous avez dit qu’il fallait un petit Jésus. Et là, la face me tombe. Pis là, elle me dit non, non, je déconne. C’était planifié.

Mais là, à plus jamais, j’ai vraiment mis le doigt dessus. J’ai dit non, non, là, c’est sérieux. J’ai un poste, j’ai un titre. J’ai eu peur de l’autorité que je pouvais avoir.

Ça m’a guéri à tout jamais, même lorsque je suis pas en position d’autorité, je suis toujours sur mes gardes.

Négocier les différentes formes d’autorité au sein de la même Église

D’ailleurs, il y a quelque chose qui fait autorité dans tous les courants du protestantisme, et bien sûr dans d’autres confessions aussi, mais ils vont en parler d’une autre façon. Ils et elles vont aussi parler de la tradition, de l’histoire, par exemple du droit canonique.

Il y a toute forme d’autorité dans d’autres confessions que les nôtres.

Nous, on dit souvent, entre protestants, ce qui fait autorité, c’est la Bible.

Alors, il y a eu un immense débat au sein de la Fédération protestante de France, provoqué cette dernière décennie par la bénédiction des couples de même genre, le refus finalement de cette bénédiction par certaines confessions et l’acceptation par d’autres, et chacun, chacune se réclamant évidemment de la Bible, mais à différents niveaux.

Et en fait, on s’est rendu compte, quelque chose qu’on savait déjà mais qu’il faut se répéter de génération en génération, c’est que la fracture ne se situe pas au niveau de savoir si la Bible fait autorité pour les uns, les unes, pas les autres, mais c’est plutôt quelles interprétations font-elles autorité?

Et c’est là que quand on est en fédération d’Églises, d’Églises de différentes confessions, on doit aussi accepter qu’il y a différentes interprétations.

Et c’est dur, parce que pour moi c’est dur de me dire que je suis en communion avec des gens, avec des chrétiens et des chrétiennes, qui refusent le ministère pastoral aux femmes en raison de leurs interprétations.

Et donc je peux très bien comprendre réciproquement que ce soit dur pour il et elle de se sentir en communion avec quelqu’un comme moi, qui bénit des couples de même genre.

À un moment donné, on arrive à une forme de maturité du dialogue interconfessionnel et c’est OK.

Et puis, après, dans notre histoire, dans notre tradition, on peut retourner aussi à nos réformateurs, et puis aussi un peu au réformatristes. On a beaucoup moins leur corpus, même si elles ont certainement beaucoup réfléchi.

Et on peut se rappeler de choses toutes simples, qui sont un peu des points Godwin, mais qui nous aident aussi à rester dans une posture d’humilité.

Luther, il a produit quantité de textes antisémites, qui ont été ôtés du corpus mondial par la Fédération luthérienne mondiale, mais quand même, on peut dire que ce sont des passages qui ont été longtemps utilisés et instrumentalisés.

Et puis on se rappelle aussi Calvin était un ascète, il était opposé aux festivités d’une façon terrible. Il ne protégeait pas du tout les femmes dans ses postures à lui, puisque finalement, qui dit fête dit boisson, dit aussi prostitution à l’époque. L’un dans l’autre, ça n’a pas trop aidé la condition féminine non plus.

Bref, nous sommes au bénéfice de l’intelligence de leurs interprétations à leur époque, le fait que ces réformateurs, j’en ai cité que deux mais il y en a beaucoup plus, aient fait des pas de côté, mais elles ne nous lient pas, c’est-à-dire que nous, on n’est pas tenu de suivre leurs interprétations, on est tenu de continuer sur leur lancée, de continuer à cultiver des interprétations.

Et tout ça, c’est très, très difficile parce que du coup, il n’y a pas une réponse simple sur qu’est-ce qui fait autorité.

L’autorité selon John Wesley

Au Collège théologique, ce qui était à l’époque très populaire avec l’Église unie, c’était John Wesley. Ce sont les quatre piliers de John Wesley.

C’est, grosso modo, je vous fais un résumé très, très sommaire.

En théorie, c’est bien. Mais c’est toujours la question de comment qu’on applique.

Bon, la Parole, mais quelle lecture de la parole? Une lecture littérale ou pas?

La tradition, oui, mais jusqu’à quel point. L’esclavage, traditionnellement, dans l’histoire de l’humanité, c’est accepté.

Considérer les femmes comme des inférieures, traditionnellement, dans l’histoire de l’Église, c’est totalement accepté.

L’expérience, l’expérience de qui? L’expérience d’un homme blanc privilégié ou l’expérience de quelqu’un qui est peut-être plus à la marge de la société?

C’est bien d’avoir des points de référence, des endroits où débuter, mais il faut être conscient que c’est un point de départ, justement. Ce n’est pas une finalité.

On ne peut pas juste dire, comme tu disais plus tôt, « Ah, on peut faire ça parce que dans la Bible, dans le livre des juges, les tribus d’Israël ont fait ça ».

Oui, mais là, on parle d’une autre époque, d’une autre culture. Est-ce que ça s’applique encore? Il faut y penser. C’est toutes ces choses-là, je pense, qui doivent faire partie de cette réflexion-là.

Quelle voix qu’on entend, quelle voix surtout qu’on n’entend pas, quelle voix qu’on n’en fait pas la promotion et quelle voix fait un peu notre affaire, pour être honnête.

Conclusion

Et vous, chers auditeurs, chères auditrices, quelle voix vous semble faire autorité Qu’est-ce qui vous guide? Qu’est-ce qui vous donne un cap?

Vous avez vu que nous, on navigue. Parfois, on est surinvesti d’une autorité dont on ne sait pas trop quoi faire. Parfois, on aurait besoin de paroles et de décisions qui tranchent.

Parfois, on trouve des ressources dans la Bible, voire dans les écrits des réformateurs.

Et parfois, on fait un mélange d’un peu tout ça et on ne sait pas si on avance sur la bonne voie.

Donc, on a besoin aussi des uns, des unes, des autres pour un petit peu s’avancer dans la vie.

Et puis, parfois, on peut trouver aussi une réponse qui n’est pas simpliste, mais qui est peut-être un peu simple, et on se dit, bon ben c’est Jésus qui a autorité dans ma vie.

Puis une fois qu’on a dit ça, on est bien normal de l’expliquer comment, ni pourquoi.

En tout cas, chacun, chacune a un peu cette façon de se débrouiller avec ses questions d’autorité.

Faites-nous des feedbacks, dites-nous ce que vous en pensez.

Absolument, on adore vous lire. Si vous avez de la sagesse à nous offrir, si vous avez de l’information pour nous aider à grandir, on veut vous lire. On veut avoir de vos nouvelles : questiondecroire@gmail.com .

On veut remercier notre commanditaire, l’Église Unie du Canada, qui a un site Internet, www.moncredo.org, où nos podcasts sont diffusés, où il y a aussi des blogs et des vidéos pour les personnes en recherche spirituelle. C’est une place à explorer.

Merci beaucoup, Joan, et à très bientôt. À bientôt!